メタボリックシンドローム(メタボ)について知ろう|診断基準・原因・改善方法

メタボリックシンドロームとは、ぽっこり出たお腹が特徴的な肥満です。

しかし、単にお腹が出ているだけでなく、さまざまな健康リスクが高い危険な状態となります。

このページでは、メタボリックシンドロームの定義、診断基準、原因、健康リスク、予防・改善方法について詳しく解説します。

特に発症割合が増える40代以降は、ここでの内容をきっかけに、定期的な健診と適切な予防・改善策を実行していきましょう。

目次

メタボリックシンドローム(メタボ)とは

メタボリックシンドロームとは、「内臓脂肪型肥満+生活習慣病予備軍(発症を含む)」の人を指します。

内臓脂肪型症候群とも呼ばれ、厳密には病気ではないものの、さまざまな健康リスクを抱えているため体重管理・維持が必要な状態です。

なお、メタボリックシンドロームが強く疑われる人と、その予備軍を合わせると、男女ともに40歳以上に多いことがわかっています。

男性では2人に1人、女性は5人に1人の割合に達しており、メタボリックシンドロームは内臓脂肪がつきやすい男性に多くみられます。

こうした年齢による背景からも、メタボリックシンドロームに対して、お腹だけがポッコリと出た中年太りというイメージがついているのかもしれません。

老化のせいで太ってきたというだけではないので、40代に入りお腹が目立ってきたら定期的に健診を受けることを強くおすすめします。

メタボリックシンドロームの診断基準

メタボリックシンドロームの診断基準には、「必須項目」と「選択項目」があります。

- メタボの診断基準

-

<必須項目>

ウエスト周囲径(おへその高さ):男性:85cm以上 / 女性:90cm以上

※男女ともに内臓脂肪面積が100cm²以上に相当<選択項目>

①血圧

(上):130mmHg以上 and・or (下):85mmHg以上②空腹時血糖値

110mg/dL以上③血清脂質

中性脂肪:150mg/dL以上 or HDLコレステロール:40mg/dL未満

必須項目であるウエスト周囲径に該当し、さらに選択項目の中で2つ以上に該当する場合はメタボリックシンドロームと診断されます。

また、選択項目の中の基準に1つでも当てはまる場合は、「④喫煙習慣」がカウントに追加されます。

メタボリックシンドロームになりやすい人の特徴

・男性

・40代以降

・食べ過ぎ

・お酒を頻繁に飲む

・運動不足

・ストレスが多い生活

・不規則な生活習慣

・家族内に肥満や生活習慣病の人がいる

・喫煙者

食生活や生活習慣だけでなく、メタボリックシンドロームは遺伝との関連性も指摘されています。

どの程度の割合で遺伝かについては詳しくわかっていませんが、遺伝が”なりやすさ”に影響する可能性があることは覚えておいてください。

メタボリックシンドロームはなぜ身体に悪い?

メタボリックシンドロームが身体に悪いとされる理由は、日本人の死因のトップ5に入る「心疾患」と「脳血管疾患」のリスクが上がるためです。

脳血管疾患に至っては、寝たきりの原因の1位となっており、メタボリックシンドロームがやがて起こりうる病気の氷山の一角となってしまっています。

診断基準に「肥満(ウエスト)+血糖値・血清脂質・血圧」に含まれているのも、これらのうち3〜4つが重なると、冠動脈疾患(心筋梗塞や脳卒中など)のリスクが約36倍にも跳ね上がります。

突然命を落とすことや、寝たきりになる可能性もあるため、メタボリックシンドロームの発症やその予備軍は危険な状態とされています。

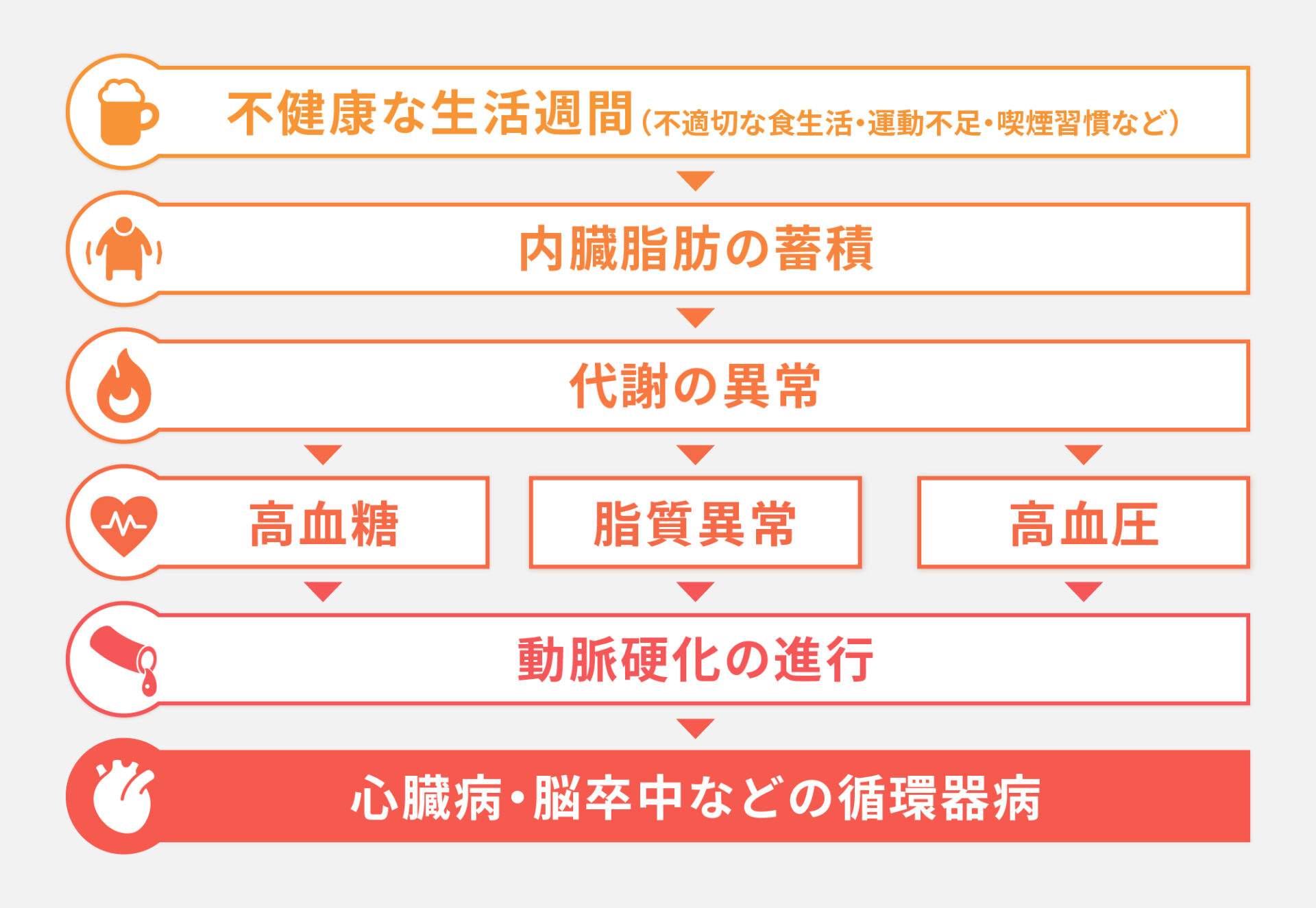

メタボリックシンドロームの健康リスク

メタボリックシンドロームは、不規則な生活習慣により内臓脂肪が過剰に蓄積されてしまい、以下のような経過をたどります。

生活習慣病をはじめ、血管に負荷がかかることで動脈硬化が進み、年齢よりも早いタイミングで心臓や血管といった、命の危険にさらされる病気を起こすリスクが高まります。

また糖尿病については、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害の3大合併症を引き起こすことがあります。

日常生活に大きな支障をきたす可能性があり、場合によっては失明や血液透析、手指の切断などを余儀なくされることもあります。

メタボリックシンドロームの原因

メタボリックシンドロームの原因は、内臓脂肪の過剰な蓄積です。

これは「摂取したカロリー<消費するカロリー」の状態が続いてしまうことで起こり、特に以下のような悪い食習慣が身についていると黄色信号です。

- 悪い食習慣

-

・食事の時間が不規則

・夜にたくさん食べる

・食事量が一定ではない(ドカ食いや欠食、間食)

・早食い

・ながら食い

・甘いジュースやアルコールを選びがち

この他にも、以下のようなさまざまな原因が積み重なることで、メタボリックシンドロームの発症リスクは高まります。

- その他の原因

-

老化:基礎代謝の低下により内臓脂肪が蓄積しやすくなる

運動不足:筋肉量の低下により体内で余ったエネルギーが脂肪に変わる

睡眠不足:食欲を抑えるホルモンが減ってしまう

閉経:女性ホルモンの低下により内臓脂肪がつきやすくなる

喫煙:代謝に悪影響を及ぼす

過栄養(食べ過ぎ)はメタボリックシンドロームのもっとも大きな原因ですが、それだけでなく年齢による体質変化や環境も内臓脂肪の蓄積に影響を及ぼします。

喫煙とメタボリックシンドロームの関係

タバコは「百害あって一利なし」と言われるほど、健康にさまざまな悪影響を及ぼします。

メタボリックシンドロームについても例外ではなく、喫煙を続けることで以下のような影響が及びます。

・糖や脂質の代謝異常

・動脈硬化を進行

喫煙により代謝にトラブルが起きることで、体内に余った糖や脂質により内臓脂肪は蓄積されやすくなります。

さらに、喫煙による影響は血管のダメージにもつながり、動脈硬化の進行を早めることで心血管系の病気のリスクも高めます。

このため、喫煙はメタボリックシンドロームの発症を助長し、さらに合併症の進行リスクまでも高めることにつながってしまいます。

一見、タバコとメタボリックスシンドロームは関係ないように思えますが、こうした理由から喫煙習慣がある人は要注意です。

メタボリックシンドロームと肥満症との違い

| メタボリックシンドローム | 肥満症 | |

|---|---|---|

| 定義 | 動脈硬化性疾患を起こすリスクが高い状態 | 肥満により健康被害が発生している状態 |

| 診断基準 | ウエスト周囲径(男性85cm以上、女性90cm以上)+ 選択項目のうち2つ以上(血圧、血糖値、脂質) | BMI25以上+肥満に関連する11種類の健康障害のいずれか1つ以上に当てはまる ウエスト周囲径(男性85cm以上、女性90cm以上)で内臓脂肪型肥満症 |

| 治療法 | 食事+運動 病気が見られる場合、別途治療 |

食事+運動+減量治療 |

肥満症は、肥満に関連する健康被害が生じている病気となり、BMI(体格指数)が35以上で「高度肥満症」と診断されます。

一方、メタボリックシンドロームはBMIを診断基準に含んでいません。

BMIが25未満であっても、ウエストや代謝異常が基準値から外れるとメタボリックシンドロームと診断されます。

これを「隠れ肥満」と呼ぶこともあり、筋肉量が少なく、内臓脂肪が多い女性にみられやすいタイプです。

メタボリックシンドロームは、肥満症という大きな枠の中に含まれていると考えるとイメージしやすいかもしれません。

肥満症は11種類の健康障害全般を指しますが、その中でも特に内臓脂肪の蓄積と関連するリスクが高い状態がメタボリックシンドロームとなります。

メタボリックシンドロームの予防と改善の基本

メタボリックシンドロームの予防と改善の基本は、食事と運動です。

食事によるカロリーオーバーな状態を改善する必要があり、すでに蓄積された内臓脂肪については運動によって落とすことが重要です。

減量の目標としては、3~6ヵ月かけて現在の体重の3%以上を目安とするようにしてください。

■食事

カロリーの摂りすぎを防ぐためには、バランスが重要です。野菜や果物を取り入れるだけでなく、糖質や糖分を控えめにすることをおすすめします。また、食事回数を減らすのではなく、1回の食事量を適切にコントロールすることが大切です。

■運動

有酸素運動(ウォーキング、ジョグ、水泳など)を週150分以上、さらに可能であれば週に2〜3回の筋力トレーニングを取り入れるのがおすすめです。継続させることが大切なので、できる範囲からはじめるようにしてください。

一般的なダイエットと何ら変わらないですが、現体重の3〜5%の体重減少により血糖・血圧・血清脂質の改善が認められています。

いきなり、これまでの生活習慣をがらっと変えるのは容易なことではないので、減量後の体重維持も考慮に入れて計画的に行うようにしてください。

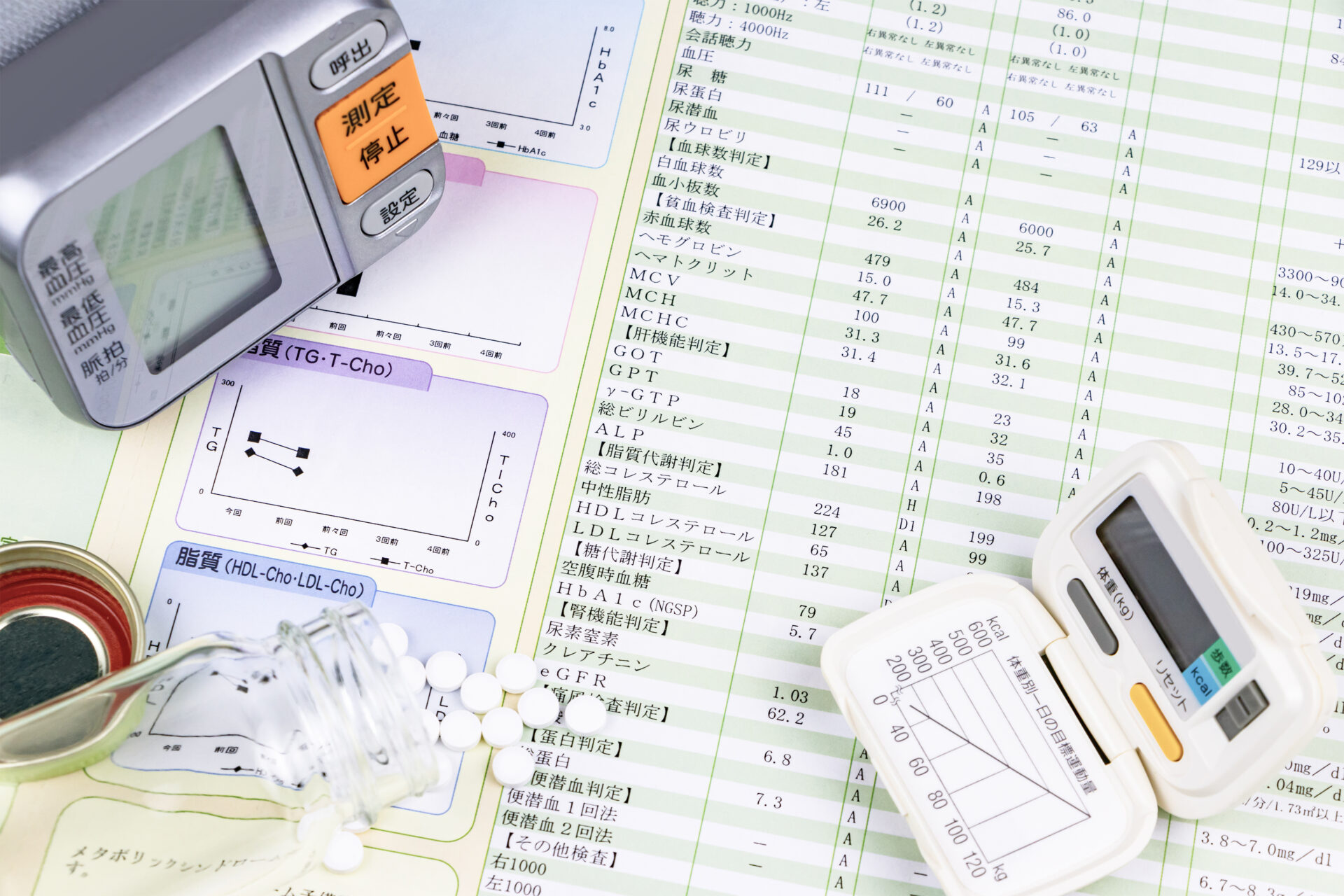

特定健診(メタボ健診)・特定保健指導

特定健診(メタボ健診)は、40歳〜74歳までの人を対象に、内臓脂肪の蓄積や血圧・血糖値・血清脂質のリスクを評価するための健診です。

| 検査項目 | 内容 |

|---|---|

| 問診・診察 | – |

| 身体測定 | 身長 / 体重 / 腹囲測定 / BMI(体格指数) |

| 血圧 | 収縮期血圧 / 拡張期血圧 |

| 血中脂質検査 | 中性脂肪 / HDLコレステロール / LDLコレステロール |

| 肝機能検査 | GOT / GPT / γ-GTP |

| 血糖検査 | HbA1c(空腹時血糖) |

| 尿検査 | 糖、蛋白 |

この健診は、メタボの予防や生活習慣病の早期発見・早期対策を目的に行われ、さまざまな検査を通して健康状態を把握します。

健診の結果に基づいて、生活習慣病の発症リスクが高い人や生活習慣の改善による効果が多く期待できると判定された人には特定保健指導が行われます。

指導は「積極的支援」「動機付け支援」「情報提供」の3つに分けられ、医師だけでなく、保健師や栄養管理士などの専門家が生活習慣見直しのサポートを行います。

40歳以降は健康維持の一環として、積極的に特定健診を受けることを強くおすすめします。

メタボ予備軍であればメディカルダイエット

メディカルダイエットとは、ダイエット薬(抗肥満薬)や医療痩身マシンを用いた、医師のサポートの元で行うダイエットのことです。

- メタボの診断基準

-

ダイエット薬(抗肥満薬)

食欲を抑えたり、食事に含まれる糖質や脂質の吸収を抑えることで、食べ過ぎ防止によるカロリーコントロールや内臓脂肪が増えるのを抑える効果が得られる治療薬。医療痩身マシン

気になる箇所の皮下脂肪を撃退する部分痩せも実現できるので、理想のプロポーションが手に入りやすい治療。

メタボ予備軍の場合、内臓脂肪の減少に効果的なのがダイエット薬(抗肥満薬)です。

食生活における太る原因にアプローチでき、食事制限にほとんど縛られることなく、運動も不要のため、ストレスフリーでお腹まわりの脂肪減少が期待できます。

メディカルダイエットとは?一般的なダイエットとの違いやメリット・デメリットをご紹介

メタボリックシンドロームについてのまとめ

メタボリックシンドロームについて、最後にポイントをおさらいしておきましょう。

- メタボについてのまとめ

-

・メタボは「内臓脂肪型肥満+生活習慣病予備軍(発症を含む)」の状態

・40代以降に多くみられ、男性は2人に1人が発症あるいは予備軍

・冠動脈疾患(心筋梗塞や脳卒中など)のリスクが約36倍に跳ね上がる

・喫煙習慣もメタボリックシンドロームに影響する

・改善の基本は食事と運動

・メタボ予備軍はメディカルダイエットが内臓脂肪減少に効果的

「メタボ=中年太り」をイメージする人も少なくありません。

しかし、メタボリックシンドロームは単にお腹が出た状態ではなく、生活習慣病や心臓・血管の病気のリスクが高まる危険な状態です。

放置してしまうと場合によっては生命にも関わるので、40代以降は定期的な健診によって予防・改善を心がけていきましょう。

よくある質問

メタボリックシンドロームとは何ですか?

メタボリックシンドロームとは、お腹まわりの内臓周囲に過剰な内臓脂肪が蓄積され、それに伴い代謝(血糖値・脂質・血圧の2つ以上)にも異常がみられる状態です。

注意したいのが、メタボは単に太っているわけではなく、生活習慣病や心臓・血管の病気のリスクが非常に高いです。

そのため放置するのは厳禁となっており、食事や運動による生活習慣の見直しにより内臓脂肪を減少させる必要があります。

メタボリックシンドロームか判断する方法は?

メタボリックシンドロームを判断する方法は、ウエスト(おへその高さ)が男性で85cm以上、女性で90cm以上であることに加え、以下の選択項目に2つ以上当てはまるとことが診断基準となります。

①血圧

(上):130mmHg以上 and・or (下):85mmHg以上

②空腹時血糖値

110mg/dL以上

③血清脂質

中性脂肪:150mg/dL以上 or HDLコレステロール:40mg/dL未満

お腹が出ているかだけでは判断できないため、健診の対象となる40歳以降は「定健診(メタボ健診)・特定保健指導」を積極的に受けるようにしてください。

肥満症とは違いますか?

肥満症は病気の1つと考えられており、BMI25であることに加え、肥満により健康障害が発生している場合を指します。

一方、メタボリックシンドロームは厳密には病気ではなく、ウエストと代謝異常が基準値から外れている場合を指します。

肥満症という大きなグループの一部に、メタボリックシンドロームがあるイメージするとわかりやすいかもしれません。

どちらも健康リスクがあるので、予備軍を含めて食生活や生活習慣の見直しが必須な状態となります。

何歳からメタボを発症しますか?

メタボを強く疑われる人とその予備軍を合わせると、男女ともに40歳以上に多いことがわかっています。

その割合は男性では2人に1人、女性は5人に1人となっており、内臓脂肪が蓄えられやすい男性に多くみられます。

ただし、女性も閉経前後でホルモンバランスが大きく変化し、50代・60代でメタボを疑われる人が増えてきます。

そのため、男性だけでなく、更年期に差し掛かった女性も注意が必要です。